Basso ha scritto:È morto ieri dopo una lunga malattia nella propria casa di Caldogno Marino Fontana. Classe 1936, fu al centro di una particolare vicenda riguardante il campionato italiano del 1963.

Se Morris ha tempo e voglia di raccontarci la sua storia, sarei il primo ad essergliene grato.

Con ritardo, ed al netto di morali obblighi editoriali, quindi a stralci e senza foto, rispondo alla tua richiesta.

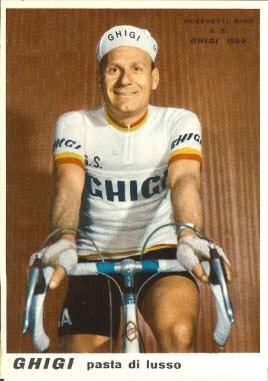

MARINO FONTANA

Nato l’11 marzo.1936 a Caldogno (VI), ed ivi deceduto l’11 giugno 2013. Passista scalatore, alto m. 1,71per kg. 67/68. Professionista dal 1960 al 1966, con una vittoria.

ANNO SQUADRA

1960 San Pellegrino

1961 San Pellegrino

1962 San Pellegrino

1963 San Pellegrino/Firte

1964 Lygie

1965 Maino

1966 Mainetti

Vittorie:

1961 Giro di Toscana

Piazzamenti di rilievo:

1960 3° Giro di Lombardia

1961 3° Tappa Quarto dei Mille (Giro d'Italia)

1962 2° Giro di Romagna

1962 2° Ponzana Magra Trofeo Cougnet

1962 3° Altopascio Trofeo Cougnet

1963 3° Giro di Romagna

1963 2° Tappa Viterbo (Giro d'Italia)

1963 2° Campionato Italiano

1963 2° Tappa Asti (Giro d'Italia)

1964 2° Giro del Lazio

1964 3° Tappa Livorno (Giro d'Italia)

Piazzamenti al Giro d'Italia:

1961 33°

1963 11°

1965 58°

1966 32°

Presenze in Nazionale:

1963 a Renaix: ritirato

Su di lui

Un corridore certamente più forte di quanto non lasci intravvedere il curriculum, riassumibile su quel “di tutto un po’”, che l’ha comunque contraddistinto in un’epoca dove il ciclismo recitava nitidezza nei ruoli, era onesto nei valori e dove insistevano personalità forti, vere, ma tutte più o meno lontane da quell’interesse che, col tempo, è giunto a sopprimere le passioni. Una figura ben immersa sugli sfondi di quegli anni ’60 che, in ogni campo della vita, sono stati gli ultimi a possedere un certo equilibrio, fra progresso scientifico-tecnologico e progresso prettamente umano. L’ultimo avamposto, ove era ancora possibile sognare un mondo migliore, con un minimo di credibilità oggettiva, prima del progressivo buio che ha spento ogni candelabro isolatissimo di nicchie vergognosamente definite “fuori dal tempo” della vite e dell’inevitabile, in quanto logiche. Anni in cui lo sport della bici ruggiva quell’insieme che, negli scontri, ti lasciava ugualmente quel minimo comun denominatore, capace di spingere i bambini ad una laica, caleidoscopica, ed acculturante religione ciclistica. Poteva così capitare che i ragazzi amassero col fare dell’ammirazione un Fontana, che non vinceva quasi mai, ma era lì, sempre lì, quasi gregario e quasi capitano, acquaiolo e scalatore, velocista da gruppetto e disperato discesista che otteneva dai compagni ruote e borracce, così come le portava lui. Pieno di buon senso, con quell’indole al dovere che rasenta il naturale masochismo, spesso in binomio col rispetto verso chi ti da il pane. E di lì, quel “di tutto in po’”, che lo distingueva come atleta che da dilettante faceva sognare vincendo il “Trofeo De Gasperi” e che, da professionista, lo elesse protagonista, per senza la brillantina della vittoria frequente, a parte la cornice radiosa del Giro di Toscana ‘61 e di quella sfiorata, o meglio ottenuta, che valeva la Maglia Tricolore nel ’63, e che, poi, lo legherà indissolubilmente ad una pagina triste della storia del ciclismo italiano. Già, un ruolo-effige che portò un’azienda come la San Pellegrino, a chiudere per sempre le proprie porte al ciclismo e che, di fatto, modificò i destini di un gruppo di corridori di buon livello, ed il percorso nel dopo carriera, di un grande come Gino Bartali. Sì, proprio quel “Ginettaccio”, tanto brontolone quanto buono, che voleva bene a Marino e che se l’è sempre tenuto stretto sulle mitiche maglie arancio con fascia bianca della San Pellegrino. Il dopo quei tristi eventi della primavera ’63, vide Fontana ricevere l’ulteriore frustrazione di dover vendere, per farsi un plausibile stipendio, gli elettrodomestici della claudicante Firte, l’azienda ligure subentrata alla leader delle aranciate, dopo il di questi abbandono, ed accasarsi alla Lygie del “naif” Taccone nel 1964. Scorci agonisticamente buoni, come sempre, nel romanzo di Fontana, prima di iniziare ad insegnare ciclismo: sulla bicicletta alla Maino nel ’65 e nella neofita Mainetti nel ’66. L’anno seguente, salì sull’ammiraglia di quest’ultimo sodalizio e lanciò al meglio quel velocista, vicentino come lui, che, volendo, teneva anche sull’aspro: Marino Basso. Anche da nocchiero era proprio bravo il buon Fontana di Caldogno. Albani lo volle con sé alla Molteni, dove dopo Basso e Dancelli si trovò, nel ’71, a guidare un certo Eddy Merckx. Poi, nel ‘73, un salto in proprio con la Jollj Ceramica, dove unì i suoi consigli ad un ragazzino che, da subito, impegnò proprio il Cannibale: Giovanni Battaglin. Ma il ciclismo stava velocemente cambiando….in peggio, ed alla fine della stagione ’77, il dignitoso e d’un pezzo Marino, lasciò l’ammiraglia per dedicarsi al suo negozio di articoli sportivi, destinandosi al calcio e alla sua cittadina, divenendone pure Assessore. Col ciclismo sempre più lontano, ha passato gli ultimi suoi anni, prima d’essere sconfitto da una malattia. Anni vissuti col piglio-dovere degli sportivi veri, quelli che vogliono questa particolare forma espressiva, come un monumento nella fase educativa e psicofisica dei giovani. Non quelli che vivon di ricordi e che, magari, nello sport si destinano, anima e corpo, per chi giovane non è più e che, magari, si riempie di fiele, per vincere l’epitaffio della Coppa del Nonno, o essere moderna icona….del poco.

Ciao Marino, eri popolare in me bambino, ed oggi, da vecchio, ti sento come allora.

Il fattaccio del Campionato Italiano 1963

Premesse.

In quegli anni, s’era soliti assegnare il Titolo Italiano, non in prova unica, bensì attraverso il miglior punteggio ottenuto, su un calendario tricolore fatto di tre corse. Era opinione maggioritaria nell’intero osservatorio, che una scelta di tal tipo, premiasse con la Maglia Tricolore, un atleta più meritevole e più continuo, non uscito da una giornata di gran vena, valorizzando, conseguentemente, un altro pilastro delle fortune del ciclismo nazionale, ovvero le proprie corse e più organizzatori. Un insieme che, pur fra scricchiolii e difetti, possedeva il pregio di unire nella passione e nella laboriosità, l’intero patrimonio del pedale, salvaguardando anche la stessa rappresentatività territoriale del movimento. Lega e UVI (allora la Federazione si chiamava ancora così), litigiose anche perché dotate di personaggi d’evidenza e forte carattere, avevano raggiunto in questi termini, una sorta di compromesso, dove l’ultrasettantenne governo velocipedistico, prendeva atto della forza pensante ed anch’essa perlomeno semi-istituzionale, dei suoi prodotti. La Lega, infatti, univa tanto le case dirette, quali produttrici di biciclette e quell’enorme novità, riscontrabile cotanto spessore nel solo ciclismo, di aziende di varia ed orizzontale merceologia, nonché quegli organizzatori che, allora, erano tanti, tantissimi, sovente uniti agli enti locali tanto del nord, quanto del sud. D’altronde il ciclismo era, in quegli anni, il motore pubblicitario che sorreggeva il boom economico italiano, ed un veicolo incredibile nella valorizzazione turistica dei territori, tanto da impegnare i giornali ad interventi oggi impensabili, per non essere esclusi dal “gran carro” mosso dalla disciplina sul mezzo spinto a motore umano. Dire che il battage pubblicitario di quei tempi si fondava su due vertici non opposti, quali lo sport del pedale e il televisivo “Carosello”, si fa solo opera di verità storica. Ed è amaro constatare, oggi, quanto gli stessi storici non ne evidenzino, con la giusta intensità, sia le valenze che i significati, soprattutto in considerazione della china imboccata dopo. Nel ciclismo si trovava la reclamizzazione di tutto: dai liquori al sapone, dalle tende alle ciprie, dal dentifricio alla pasta, dagli elettrodomestici ai dolci .Un caleidoscopio dell’economia italiana che si muoveva e si mostrava e dove erano quasi sempre le stesse aziende a formare le squadre. Emergevano imprenditori appassionati ed impegnati, con una orizzontalità sportiva impensabile, capaci di eleggere taluni, come ad esempio il Commendator Giovanni Borghi, a riferimento della storia dello sport di quegli anni e non solo. Ed a mantenere florido il movimento fino ad saltarne le prospettive, si intrecciavano organizzatori densi di idee, nonché fautori, sovente, attraverso le punte professionistiche di personaggi come Vittorio Strumolo, Nino Recalcati e lo stesso Vincenzo Torriani, di una spettacolarizzazione dello sport, ancora non letta solo ed esclusivamente come fonte di guadagno per i propositori, ma come arricchimento complessivo, culturale e con incidenze antropologiche che il tempo, purtroppo, ha smussato fino a sciogliere nel negativo mefitico di oggi. La gente rispondeva in massa, nonostante il crescente impegno che il mondo politico ed i giornali, profondevano sotto la spinta dalla monarchica Fiat e della reale famiglia reale degli Agnelli, verso quel calcio che, però, nonostante il sorpasso sul ciclismo operato per voluminosità di danaro mosso, ed in presenza sulle testate generiche, ancora vedeva il pedale come partner pubblicitario in primis, per l’imprenditoria vivace e propulsiva italiana. Chiunque, dunque, doveva fare i conti con questo sport: dalla politica, al mondo della cultura, fino al crescente ed imperioso valore mediatico della giovane televisione italiana. Le figure citate, innalzavano valori e tangibilità del ciclismo, imprimendo nel solco della semina verso il pubblico, la traduzione passionale dei singoli e l’amore che la gente aveva saputo esprimere, verso le discipline di grande fatica. Strumolo, unì al pedale il pugilato, fino a dischiudere col tempo e relativa risposta, la terza sua grande passione, consistente nello sci di fondo (sicuramente non sfuggita al vasto patrimonio del forumista Slegar), così come ciclismo e boxe furono le essenze primarie dell’impegno di Recalcati e gli inizi prorompenti nello sport, dell’imprenditore Borghi. Fatto sta, che il tempio del Velodromo Vigorelli era in quegli anni l’effige milanese nel mondo, più dello stesso stadio di San Siro, dove il pubblico costretto a rimanere fuori l’impianto per mancanza di posti, era anche più numeroso di quello che aveva conquistato il biglietto. Idem, per quei circuiti che portavano ai margini delle strade le folle delle grandi occasioni, pur non esprimendo valori tecnici ed agonistici di nota primaria; mentre il Giro d’Italia di fine anni ’50 ed inizio ’60, seppe raggiungere, come mai nella storia del pedale, per intensità di presa sui corridori, valori mediatici e pubblicitari, perlomeno un pareggio col Tour de France, per non dire di un vero e proprio sorpasso.

Nello zoom doveroso sul periodo del “fattaccio” a tema, non poteva certo mancare il monarca dell’UVI, Adriano Rodoni. Nato povero, s’era costruito imprenditore, grazie ad una determinazione enorme, fino ad incontrare “nel e col” fascismo, quel ruolo che lo favorì nell’ascesa all’Unione Velocipedistica Italiana. Uno dei tanti dello sport di quei vent’anni, così ben immortalato da una foto presente nelle teche RAI, quando festeggiò l’appena conquistato Record Mondiale dell’Ora, da parte di Fausto Coppi. Poi, nel dopoguerra, alla normalizzazione di garanzia che gli veniva dall’abbraccio alla DC, divenne il dirigente per eccellenza italiano e internazionale dello sport del pedale. Un padre-padrone, a cui va riconosciuta una passione eccelsa, ed un dato ulteriore che gli fa onore a tutto tondo:del ciclismo non ha mai approfittato. Abbastanza per farne un dirigente che circumnaviga, alla luce della storia chi, in Italia, è venuto dopo di lui. Di “Sior Adriano” si sono copiati, spesso scimmiottandoli, i difetti e non s’è garantita la continuità nei pregi. Vedeva il comando come suo gemello, non disdegnava purghe e collocazioni in naftalina alla scopo di rinvenimenti, ma aveva passione e, senza ammetterlo per decoro verso il “sé”, comprendeva gli errori fatti e le fortuna che gli avevano causato le presenze e le pressioni degli avversari di percorso. Insomma, un dirigente che, con tutti i suoi difetti, era appunto un dirigente, non un “Don Rodrigo” qualsiasi.

I dettagli del fattaccio.

Le prove scelte come valevoli per la classifica a punti che avrebbero eletto il vincitore del Titolo Italiano 1963, furono: il Giro della Provincia di Reggio Calabria, il GP Industria e Commercio di Prato e il Giro di Romagna. In Calabria, a causa della mancanza del servizio di radio corsa, i direttori sportivi ottennero di abolire la norma, valevole solo per le prove del Campionato Italiano, che vietava il cambio di ruota o mezzo meccanico tra i corridori. Squadre e Lega, intendevano con questo, un precedente atto a continuare per tutte le altre prove della rassegna tricolore, in quanto un ritorno alla norma, come da semplice “buon senso”, avrebbe causato disparità fra le prove e, quindi, una forma ibrida, non degna del ruolino richiesto per assegnare il Titolo Italiano.

Il Giro della Provincia di Reggio Calabria, fu vinto da Ercole Baldini, in quella che per molti fu il suo “canto del cigno” del Treno di Forlì, dove solo il bravissimo perugino Carlo Brugnami, fu capace di tenergli la ruota. Durante la corsa, non si verificarono cambi di materiali fra i corridori. Questo l’ordine d’arrivo, relativamente ai ciclisti che acquisirono punti:

1° Ercole BALDINI (Cynar) Km 272 in 7h24'00", alla media di 36,757 kmh

2° Carlo Brugnami (IGazzola)

3° Graziano Battistini (I.B.A.C.) a 2'44"

4° Bruno Mealli (Cynar)

5° Walter Martin (I.B.A.C.)

6° Marino Fontana (San Pellegrino)

7° Vendramino Bariviera (Carpano)

8° Antonio Franchi (Lygie)

9° Aldo Moser (San Pellegrino)

10° Gastone Nencini (Springoil-Fuchs)

Nella seconda prova, il GP Industria e Commercio di Prato, vinto in volata da Vendramino Bariviera, la Lega, per continuità con la precedente gara tricolore, stabilì che era ancora permesso il cambio di materiali tra i corridori. L’UVI, invece, stabilì il ritorno alla norma generale. Fatto sta che durante la prova, Marino Fontana forò e ricevette la ruota dal compagno Guido Neri. Nonostante l’incidente, il corridore vicentino riuscì a classificarsi 10° (piazzamento che poi si rivelò determinante), mentre il compagno chiuse 70°. In pieno dissidio fra le due istituzioni del ciclismo, si registrò da parte dell’UVI, una forte presa di posizione, anche se tardiva, ed i due corridori della San Pellegrino, furono tolti dall’ordine d’arrivo che divenne il seguente:

1° Vendramino BARIVIERA (Carpano) Km 255 in 6h28'38" alla media di 39,375 kmh

2° Vito Taccone (Lygie)

3° Dino Bruni (Gazzola)

4° Aldo Pifferi (Lygie)

5° Carlo Brugnami (Gazzola)

6° Guido Carlesi (Molteni)

7° Gastone Nencini (Springoil-Fuchs)

8° Livio Trapé (Salvarani)

9° Marino Vigna (Legnano)

10° Walter Martin (I.B.A.C.)

Note: tolti dall’ordine d’arrivo Marino Fontana (10°) e Guido Neri (70°), entrambi della San Pellegrino.

Nella terza e decisiva prova, il Giro di Romagna, che il bambino sottoscritto vide dopo trepida attesa passare davanti a casa, prima dell’avvento di un fortunale indimenticabile, con Bariviera, Baldini e Brugnami considerati favoriti per la conquista del Titolo, a vincere in volata fu Bruno Mealli su Pierino Baffi e Marino Fontana. Durante la corsa non si verificarono cambi di ruote o mezzo fra i corridori. Secondo la Lega, che non riconosceva la squalifica dell’UVI a Fontana, costui risultava vincitore del Titolo Italiano con 35 punti, su Mealli che aveva raggiunto quota 34.

Ordine d’arrivo:

1° Bruno MEALLI (Cynar) km 260 in 7h02'20" alla media di 36,938 kmh

2° Pierino Baffi (Molteni)

3° Marino Fontana (San Pellegrino)

4° Guido Carlesi (Molteni)

5° Vittorio Adorni (Cynar)

6° Livio Trapè (Salvarani)

7° Walter Martin (I.B.A.C.)

8° Giuseppe Fezzardi (Cynar)

9° Alberto Assirelli (Salvarani)

10° Pietro Partesotti (Lygie)

Una vittoria risicata dunque, non come è stato scritto nel recente giugno, per ricordare il compianto corridore vicentino. Vittorio Strumolo per la Lega, consegnò subito la Maglia Tricolore a Marino Fontana, mentre Adriano Rodoni, il Signor UVI, aspettò un’ora prima di iniziare a lanciare i suoi fulmini ed a sancire vincitore del Titolo Bruno Mealli. Di lì partì un’incresciosa querelle, che incise fortemente sul Giro d’Italia, creando un precedente unico nella lunga storia della “Corsa Rosa”….

….dal mio libro “Arnaldo Pambianco,.il campione e l’uomo”….

.

……..Sul Giro d’Italia, inoltre, gravava una tensione assurda creata da quella che, per chi scrive, è la certezza d’una vita intera: se si conosce lo sport a livello interdisciplinare, si sa e si deve pure sapere, che il pedale ha saputo raccogliere mediamente i peggiori dirigenti sportivi di sempre, e di questa mancanza ne hanno fatto le spese corridori, organizzatori, operatori, appassionati. Una miopia che, nel 1963, esplose, come vedremo, nella seconda tappa della “corsa rosa” e che causò una frattura vergognosa. Già in queste nostre pagine, senza voler approfondire per obiettivi e finalità di testo, ne avevamo incontrato un accenno, a proposito dell’impegno e della crisi che aveva coinvolto un industriale, nonché personaggio, come Giovanni Borghi.

Con una tensione che si tagliava a fette e con due maglie tricolori allo start - Bruno Mealli, riconosciuto dall’UVI, l’allora FCI e Marino Fontana, riconosciuto dalla Lega del ciclismo professionistico – il Giro partì da Napoli, proponendo subito una frazione molto dura che si sarebbe conclusa a Potenza, in altura. La tappa si dipanò battagliata e con tutti i migliori in lotta fra loro. Pambianco fu attento e pure brillante. Attaccò assieme al perugino Brugnami a 50 chilometri dall’arrivo, ed i due provocarono una selezione fortissima, che sconvolse da subito le possibilità di classifica di corridori attesi come Taccone, Nencini, Baldini, Defilippis e Van Looy, fino a determinare al comando un drappello inseguitore ridotto a soli nove uomini: Adorni, Balmainon, Conterno, Cribiori, De Rosso, Massignan, Sorgeloos, Zancanaro e Zilverberg. Sul Valico di Pietrastretta, Arnaldo e Bugnami, furono raggiunti. Poi, una trentina di chilometri dopo, si registrò il bellissimo assolo vincente di Vittorio Adorni, che lasciò il drappello dei migliori, fra i quali Gabanì (che chiuse ottavo), a 2’46”.

Prima dello start della seconda tappa scoppiò il finimondo “politico-sportivo”: l’UVI di Adriano Rodoni, osteggiò fino in fondo Torriani e la Lega, squalificando Fontana, reo di aver indossato una maglia tricolore “tarocca” e non accettarono ogni passo che l’organizzazione e gli stessi corridori fecero per salvare il Giro e che qualsiasi arbitrato di buon senso avrebbe giudicato ragionevole. L’UVI ritirò i giudici, costringendo di fatto i pochi corridori straneri, quindi l’intera GBC di Van Looy, al ritiro, al fine di non ritrovarsi squalificati dalle rispettive Federazioni e dall’UCI. Fontana continuò la corsa, ma altrettanto di fatto, il Giro apparve fuorilegge. La San Pellegrino, un’azienda che s’era spesa non poco per questo sport, nella quale militava Marino Fontana, nei giorni seguenti, pur garantendo assistenza ai suoi corridori - che continuarono la corsa con maglie senza scritte pubblicitarie - lasciò il ciclismo e non vi tornò mai più.

Colmo dei colmi, giusto per far ricordare all’olandese Henk Nijdam, Campione Mondiale dell’inseguimento e compagno di Van Looy nella GBC Libertas, quanto fosse sfortunata quella trasferta, mentre si allenava con la squadra prima del ritorno in Belgio, urtò un’automobile in sosta e cadde, procurandosi oltre ad un trauma cranico, anche una profonda e vistosa ferita alla gamba destra, che l’obbligò a subire un’operazione chirurgica all’ospedale di Bari.

La seconda tappa, che si concludeva appunto a Bari e che, per le vicende riassunte sopra, partì con quasi due ore di ritardo, fu vinta da Pierino Baffi, che regolò un folto drappello di 20 uomini, tra i quali Diego Ronchini, compagno di Arnaldo alla Salvarani. Il corridore imolese, dopo il pesante ritardo accumulato nella tappa di Potenza, poté rientrare in classifica, addirittura al secondo posto, a soli 31” da Adorni. Pambianco rimaneva ottavo, ma col tempo del terzo. A Campobasso, nella terza frazione, a vincere in gran solitudine, fu lo spagnolo Jaime Alomar della squadra ligure “Cite” e la classifica rimase immutata. La notte fra la terza e la quarta tappa fu densa di febbrili riunioni. L’UVI, aveva imposto lo scioglimento del Giro, era intervenuto lo stesso Ministro Folchi per far ragionare Rodoni e il Consiglio Federale; lo stesso Onesti, Presidente del Coni, pur non potendo prendere una posizione rigida, aveva fatto capire che l’intransigenza della Federazione rischiava di dare un colpo mortale al ciclismo. Ed in quella notte, le squadre decisero di proseguire l’avventura. La quarta tappa che si concludeva a Pescara, affrontò le salite del Macerone, di Rionero Sannitico e di Roccaraso e vide Arnaldo, nonostante qualche dolore di troppo al solito ginocchio, fra i protagonisti. L’animatore principe di tappa, fu il corridore di casa Vito Taccone, che attaccò dalla distanza, già dal Macerone e trovò a vari livelli, pronti a seguirlo, i principali favoriti, salvo proprio la Maglia Rosa Adorni, che andò in crisi e si trovò a fine tappa, un distacco dai colleghi di nome, superiore agli otto minuti. Coi primi, in tutto diciotto, che rintuzzarono anche l’ultimo affondo di Taccone, c’era anche Ronchini che conquistò la Maglia Rosa. La tappa fu vinta allo sprint da Carlesi, proprio su Taccone e con Pambianco quinto. Nel “foglio rosa” di Pescara, Arnaldo era sesto, ma col tempo del secondo.

Nella successiva frazione di Viterbo, entrò in scena il Coni che si fece garante del Giro, costringendo di fatto l’UVI a ritirare il provvedimento del giorno prima, ed incredibile a dirsi, la tappa fu vinta da Vendramino Bariviera, in volata, su Fontana e Mealli, ovvero i contendenti del tricolore che avevano legato sulle loro persone quella disputa vergognosa.

Morris